キッチン・浴室・洗面室・トイレの設備仕様の確認が終わったので、次は照明・スイッチ・コンセントの設備仕様を確認していきます。

照明は最初にご提案いただいたものから、間取りが変わったので何度かやりとりをして修正を繰り返しました。今回は打ち合わせ前に妻と入念なシュミレーションをしてスイッチの位置や照明の種類などを事前に決めて望みました。

照明の色

照明の色は何種類かあり、JIS規格で色温度の種類が決められていて、電球色、温白色、白色、昼白色、昼光色の分類になっています。

電球色はオレンジがかった温かみのある色で、昼光色は青白い光で清々しい雰囲気になります。電球色から昼光色へ徐々に色が変化していくイメージです。

温白色は比較的新しい中間色でより自然に見えます。

照明器具の種類

検討する照明器具は大きく分けてダウンライト、スポットライト、電球、シーリングライト、ダクトレールの主に5種類です。

ダウンライト

最近流行りの照明器具です。ダウンライトのメリットは天井に埋め込むタイプなので出っ張りがなく、統一感を出すことができます。デメリットは簡単に交換できない、数や配置によって眩しい点、光がスポットで当たるので当っている場所以外は暗くなってしまうなどです。

よく使われる場所ですが、最近は家全体に使うようになってきました。

スポットライト

スポットで光が当たるのはダウンライトと同じですが埋め込み式ではないのと、ある程度自由に角度を変えることができるので、角度のあるところから照らすこともできます。

電球

電球は交換が簡単で、最近はLEDタイプのものも安く売っています。照明器具のタイプで光が拡散しやすいものや、光をスポットで当てるタイプなど選べます。

よく使われるのは、外玄関、食卓、トイレ、廊下などです。

シーリングライト

蛍光灯タイプが多かったのですが、最近はLEDが増えてきました。光を拡散できるので、広い部分を明るくする事ができます。

よく使われるのは、居室、リビングなどです。

ダクトレール

レールに専用の照明をあとから追加できるタイプです。増設がかんたんですが専用器具になります。コンセント型のアタッチメントもありますのである程度融通は効かせやすいですが、レールを設置しないといけないので、設置できる場所に制限があります。

照明器具の注意点

照明器具はだいたい10年過ぎると故障が増えます。気をつける必要があるのが埋込み型のスポットライトです。おしゃれで見栄えもいいですが、交換は器具を丸ごと交換するタイプだと電気配線が必要で資格がないと出来ません。

その点も考えておく必要があります。

なのでスポットライトにする部分とそのほかの照明をうまく組み合わせるのが良さそうです。

照明器具を簡単に交換出来るようにしておくには、電球やLED電球だけを交換出来るソケット型やシーリングライトを交換できるシーリングソケットにしておく必要があります。

埋込み型にするなら、ソケット型なら電球のみの交換なので大丈夫です。あとはダクトレールで、こちらもレールに照明を取り付けるタイプなのであとから取り付けが可能です。

私の場合はDIYで実家のリフォームをやっていた時に電気配線をいじれるように電気工事士の資格を取ったので、スポットライトを多用したとしても自分で交換でき、その点では選択肢は広がります。

ただ照明器具を丸ごと交換する必要があるので費用はかかります。

照明・照明器具の機能

調光・調色

照明器具の機能に調光調色ができるタイプのものがあり、調光タイプは光の強さの強弱をコントロールすることができるタイプ、調色機能のあるものは色味の変化を変えることができるタイプ、そして調光・調色の両方をコントロールできるタイプの3タイプあります。

センサー付きライト

こちらはセンサーが一定の範囲で動きを感知すると灯りが自動で付くタイプになります。使わないときは電気が消えているので、外玄関、廊下、WIC、などで使うことが多いようです。

照明プラン

最初に提案頂いていたのは電球色のスポットライトを中心にした照明計画でした。このころはまだ間取りも決まっていなかったのですがリビングが折り上げになり、吹抜けも確定し必要な部屋数も決まっていました。それに合わせて頂いた計画が下記でした。

プロが考えてくださった照明の基本計画プランをベースに考えていきました。実際の生活をシュミレーションしながらどの部屋でどんな過ごし方をするのかが重要になってきます。それぞれ用途が違いますので、一つずつイメージをしながら妻と話し合い、頂いた案の照明の種類が妥当かを考えていきました。

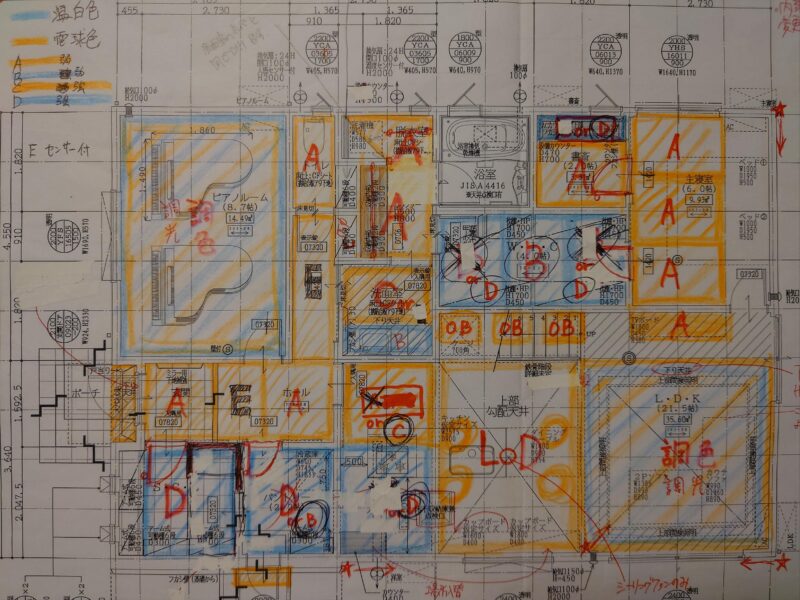

照明の色はどこにどのような色見を使うべきかイメージがしにくいので、まずは大きくわけて電球色か温白色どちらを使いたいかを部屋ごとにイメージしながら、図面に色分けしてみました。

オレンジ色が電球色、水色が温白色です。※昼光色は調色機器のみ

温白色はより自然で電球色に近いので混在しても違和感がないそうです。

基本はリラックスできる電球色で問題ありません。物の色をはっきり見たい場所には温白色を。本を読んだり、文字を書いたりするなら、昼光色を使いたいです。

パブリック空間は来客の際にライティングの色見で統一感ある落ち着いた印象を与えたいので、下記の動線が電球色で統一されるように意識しました。

・玄関⇔廊下⇔ピアノルーム⇔洗面室⇔トイレ

・玄関⇔廊下⇔キッチン⇔リビング⇔ダイニング

プライベート空間では実用性を重視したいのでSCL、パントリー、キッチン、書斎、WIC、洗面室は温白色を使って見やすくしておきたいです。

・SCL⇔パントリー⇔キッチン

そのほかに電球色と昼光色を切り替えて使いたいのが、ピアノルーム、リビングです。

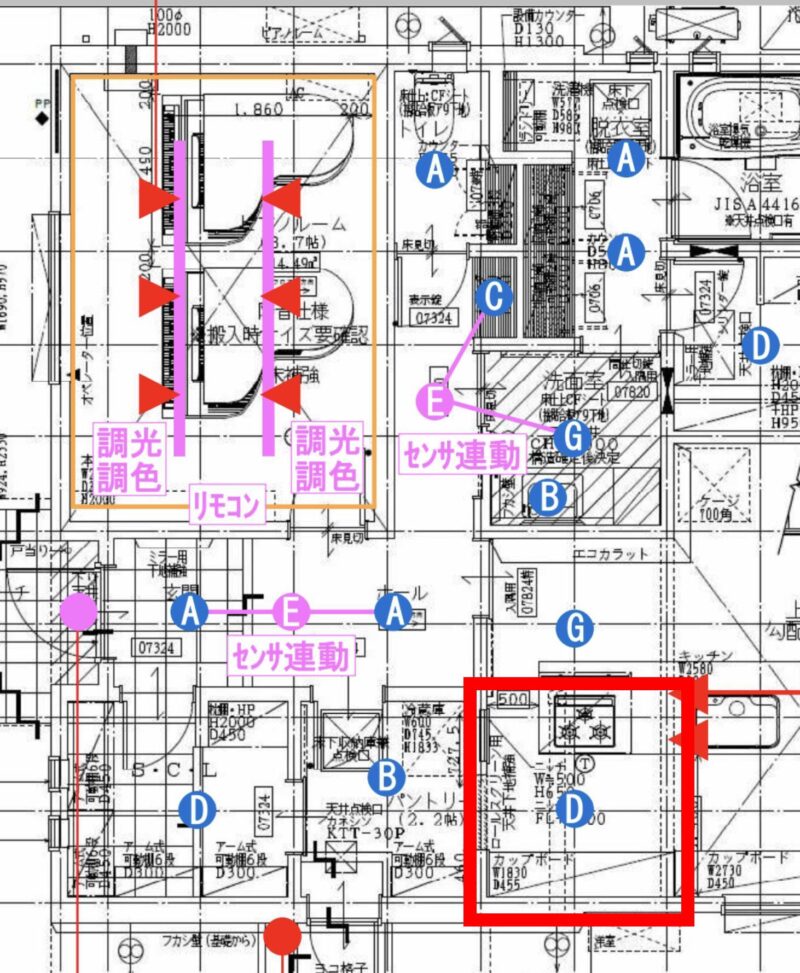

玄関

こちらは廊下と連動した人感センサー付きです。電球色のスポットライトでスッキリしていますし、音楽教室の生徒さんの出入りもあるのでセンサーがあるほうが使い易そうです。

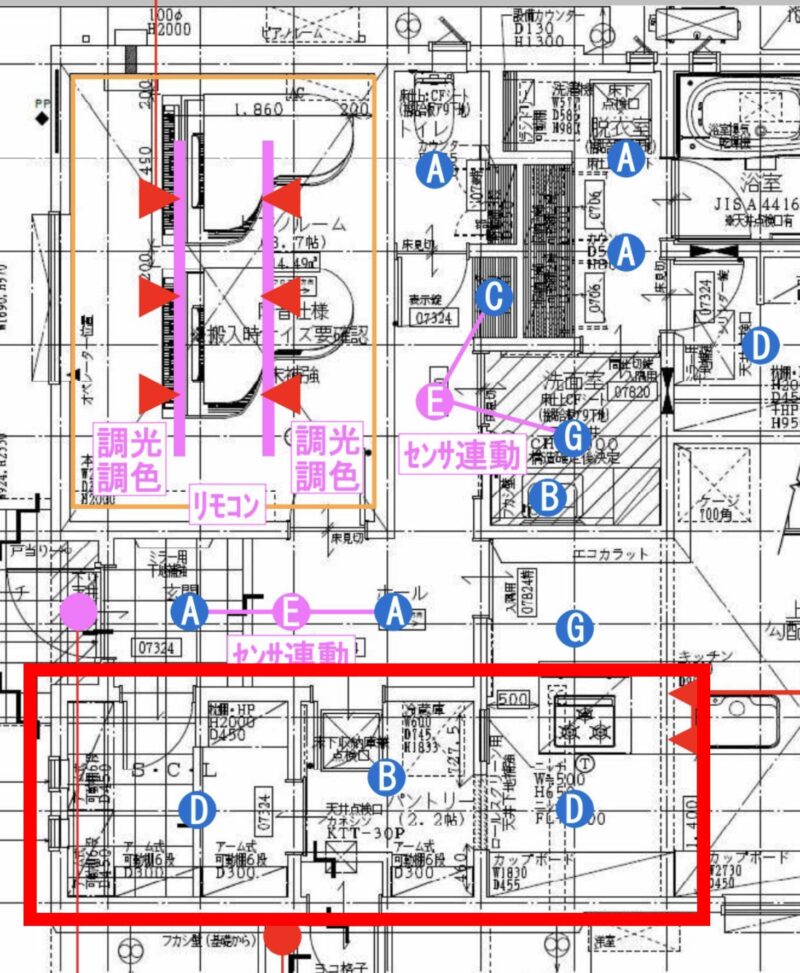

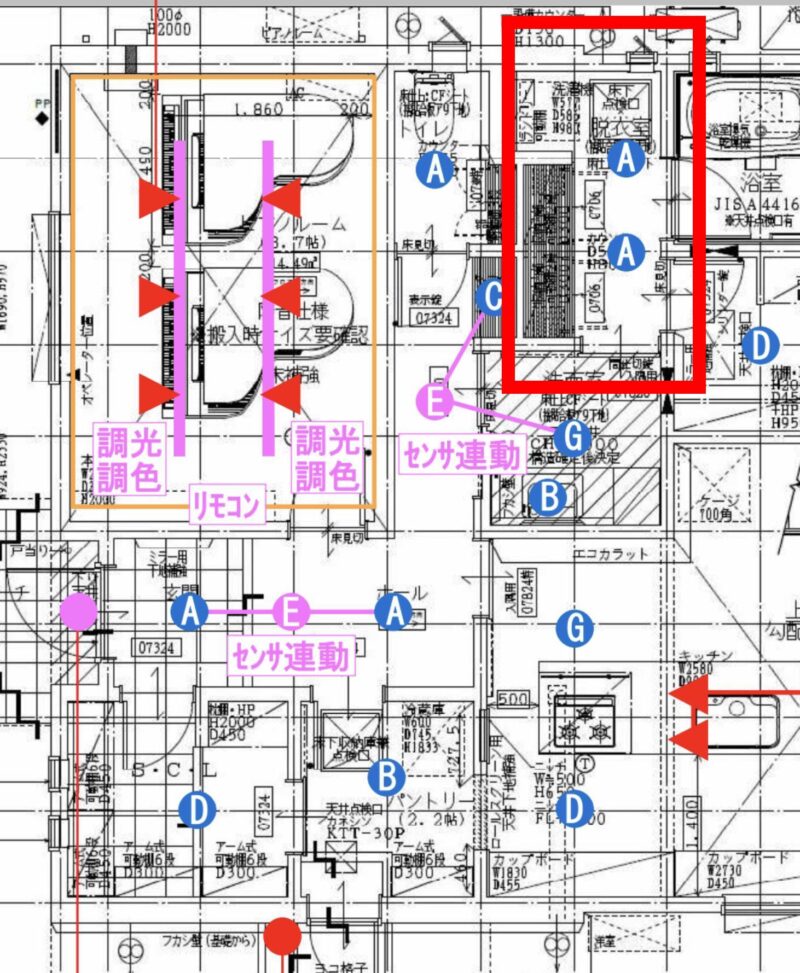

ピアノルーム

最初はスポットライトを入れる予定でしたが、後から防音室の天井に穴を開けるスポットライトは不可だということがわかったので、ダクトレールをつけてそこにスポットライト型のライトをつけることになりました。

この部屋は、音楽教室以外にもホームシアターとしても使ったりと多用途で使用するので費用はかなり上がりますが、楽譜が見やすかったり、文字を書いたり出来るように調光調色ができるタイプのライトに変更しました。

廊下、カウンター、洗面室

廊下は最初玄関と連動していましたが切り離して、洗面室とトイレ前のカウンターライトと廊下を連動させました。トイレ前のカウンターはポスターや写真を飾ったり、ちょっとした小物やオブジェなどをかざるスペースです。

単独スイッチにしておくとわざわざ電気をつけることがなくなり、デッドスペースになる可能性があります。それだったらトイレに行く際に廊下をとおるたびに点くようにしておけば無駄にはならないと考え連動にしました。

あとはトイレに手洗いを設けなかったので日中は洗面室のドアを開けたままにしておくので

連動しておくほうが何かと便利です。

洗面室は電球色ですが、朝の身支度や化粧をする際にオレンジの光だと実際の色とは違って見えるので洗面の前にもスポットライトを追加して温白色がつくようにしました。自然な光で化粧もしやすくなると考えました。

ランドリー

こちらはプライベートな空間ですが、電球色で落ち着いた感じになるようにしました。

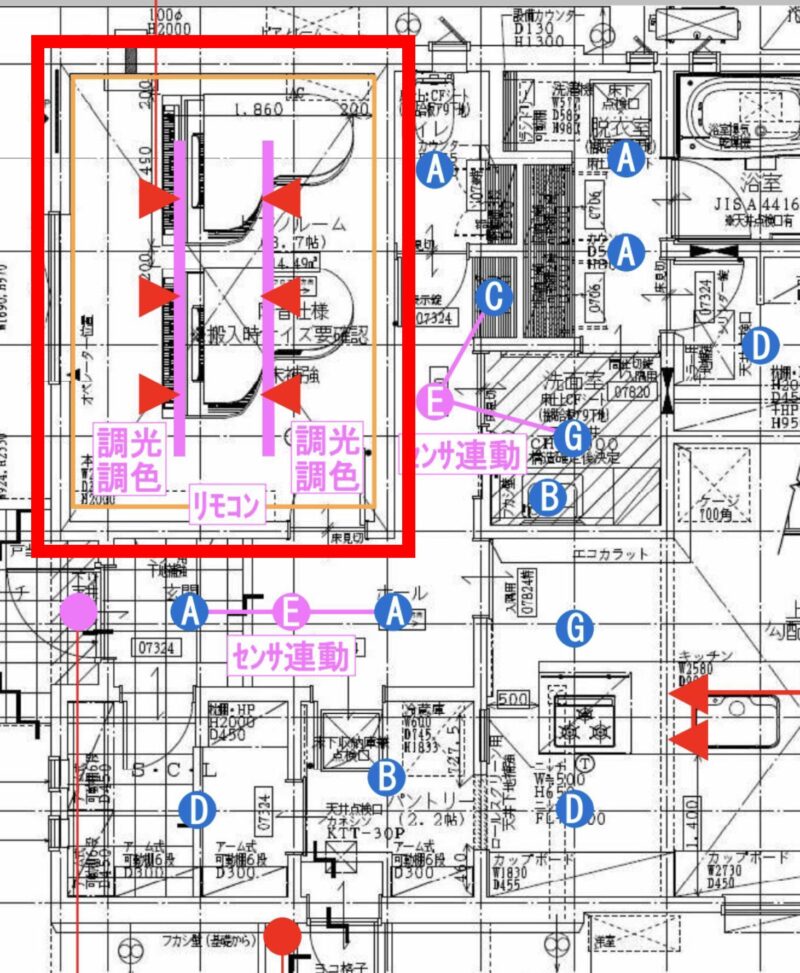

WIC

ウォークインでは主に服を着替えて鏡の前で服の色味を見たいので、より自然な感じで見たいです。ですので電球色はやめて温白色にしました。

人感センサー付になっていましたが就寝後のトイレへのルートになっており、明るい光が自動で点いてしまうと目が覚めてしまうので必要ないです。

就寝後は無印良品などで売っているコンセントタイプの足元用センサーライトを使う予定なので、人感センサーはやめました。

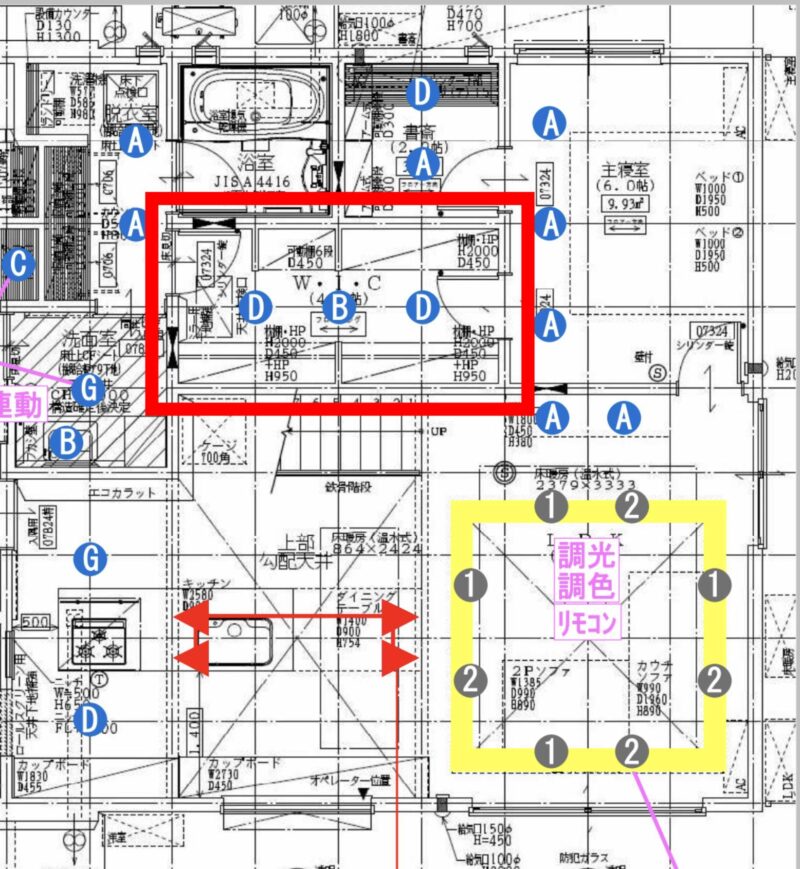

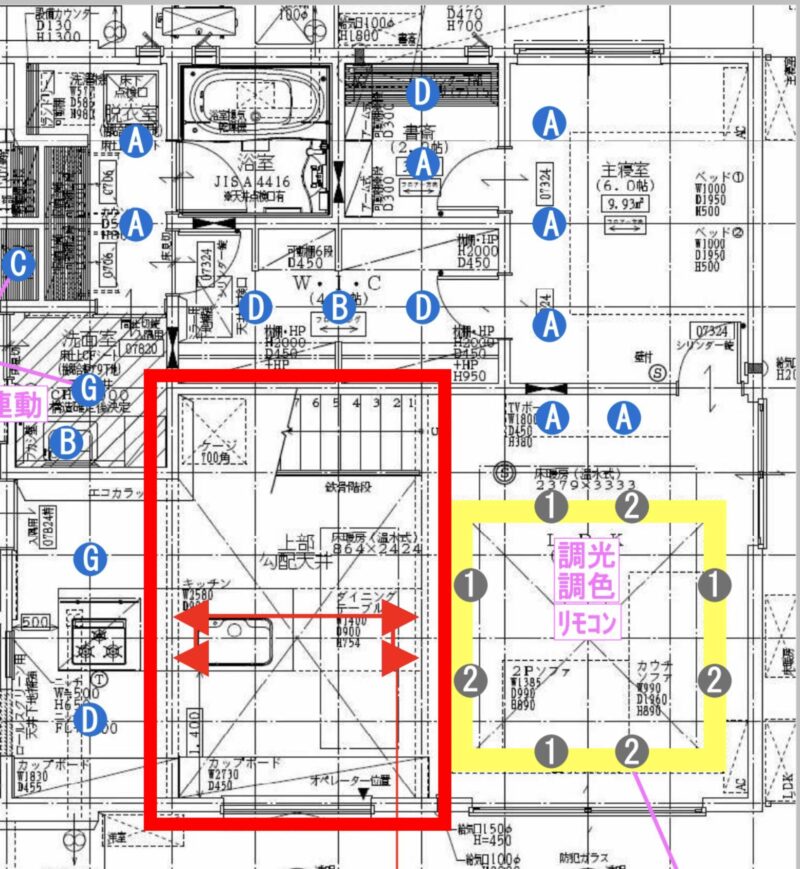

寝室

こちらは最初に調光調色でお伝えしていましたが、生活スタイルをイメージしたときに昼光色などの色味にする機会がなさそうとの結論になったのでやめました。寝室は落ち着きを求めているので、電球色でいきます。

照明の位置ですが、最初真ん中に3列で並んでいましたが、意外に眩しいという意見をよく目にしていたので足元に寄せました。頭側が暗かった場合もサイドテーブルにテーブルランプを設置する予定なので、問題無いです。

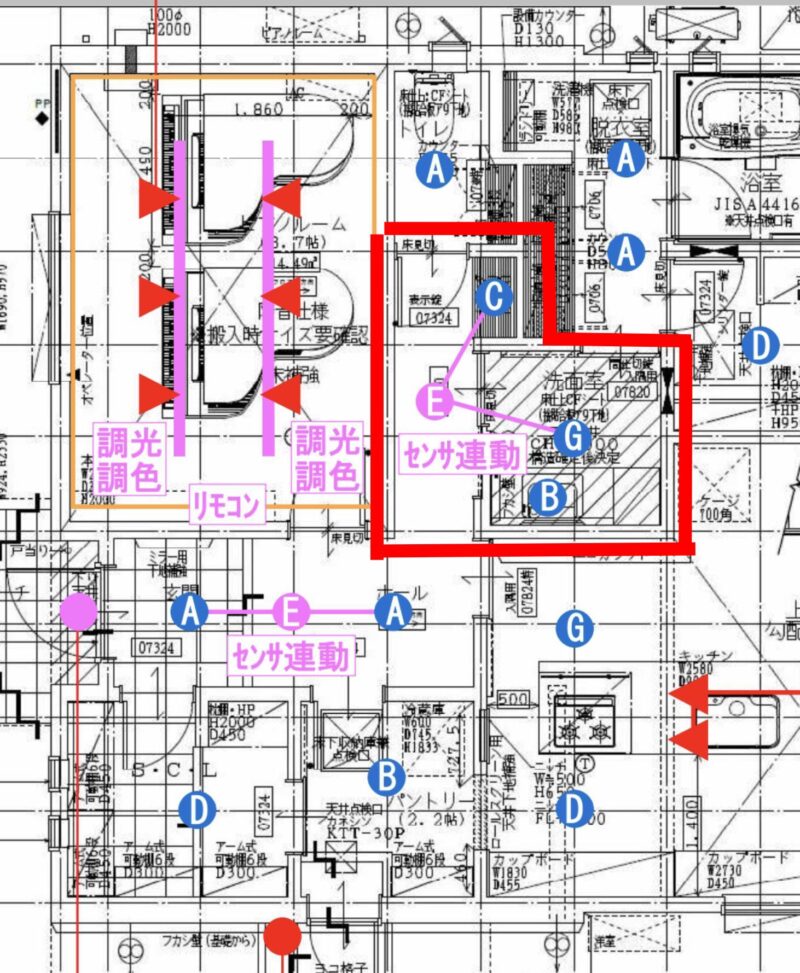

リビング

折り上げ天井の周りに間接照明を入れていただき、照明の種類は調光のできるタイプになっていました。

リビングはくつろぐスペースですので、基本は電球色で問題ありません。文字を書いたり、本を読んだり、あとは今の生活では日中の曇の日は電球色より青みがかった昼光色で過ごすことが多いのでこちらは調色ができる機能を追加で調光調色でお願いしました。

ダイニング

テーブルの上に吊り下げ照明をつけることが多いと思いますが、こちらは吹き抜けなので吊り下げるとかなり長いコードになり、見た目も良くないので、吹き抜けの壁にスポットライトが4つ設置されています。

最初、温白色になっていましたが、廊下⇔キッチン⇔ダイニング⇔リビングのつながりを電球色で演出したかったので電球色に変更しました。

キッチン

こちらは SCL⇔パントリー⇔キッチン のつながりを意識して温白色にしました。

調理はより明るく見やすいほうがいいのでこれでいいのですがLDK全体で見たときに色々な色味があってバランスが取れるか気になるところです。統一感を持たせるためにキッチンとエコカラットの間の通路には電球色を使って廊下⇔キッチン⇔ダイニング⇔リビングで電球色でつながりが生まれるようにしました。

吹抜け

LDKに吹抜けがあるので冬場、熱い空気が上昇した際に下に吹き下せるようにシーリングファンを設置しました。

あとは吹き抜け部分の照明が階段の横の壁に設置しているライトのみで、吹抜けの天井付近が暗くなる心配があったので、吊り下げ照明を角に設置できるようにシーリングソケットを設置しました。

ここにあうようなライトは改めて探します。

2階洋室

こちらは最初費用を抑えるのと、故障した際にメンテナンス性の高いシーリングライトを後付けする予定でシーリングソケットのみにしていました。

ただその後、何度も検討していく中で妻から統一感をもたせたいと言われスポットライトに変更しました。こちらの部屋は客間やセカンドリビングの位置づけなのでリラックス出来る電球色でいきます。

2階納戸

こちらも2階洋室と同じ理由でシーリングソケットでしたが、電球色のスポットライトに変更です。

まとめ

「④照明・スイッチ・コンセントの設備仕様」の照明計画が決まったところまでは書けましたが長くなってしまったので、次回は残りのスイッチ・コンセントを確認していきます。

コメント